2025/09/17 12:54

ファッションの定番であり、私たちのワードローブに欠かせないデニム。何気なく着ているこの生地には、実は深い歴史と、知るほどに楽しくなる秘密が隠されています。今回は、デニムの魅力に迫るブログ風解説をお届けします。

1. デニムの歴史 - ゴールドラッシュが生んだタフな生地

デニムの起源は、18世紀のフランス南部のニームという街で作られていた綾織りの生地「サージ・ド・ニーム(Serge de Nîmes)」に由来すると言われています。これがアメリカに渡り、「デ・ニーム」が訛って「デニム」と呼ばれるようになりました。

19世紀半ば、アメリカのゴールドラッシュ時代に、鉱山で働く労働者のために、テントの帆布を再利用した丈夫なズボンが作られました。これが、後のリーバイス社の創業者であるリーバイ・ストラウスと仕立て屋のジェイコブ・デイビスによって、現在のジーンズの原型となります。彼らは、特に破れやすいポケットの角を銅製のリベットで補強し、耐久性を飛躍的に向上させました。労働者のための作業着として生まれたデニムは、時を経てジェームズ・ディーンやエルヴィス・プレスリーといったスターたちが着用したことで、若者文化やファッションの象徴となり、世界中に広まっていったのです。

2. デニム生地の秘密 - 綾織り、色落ち、そしてオンス

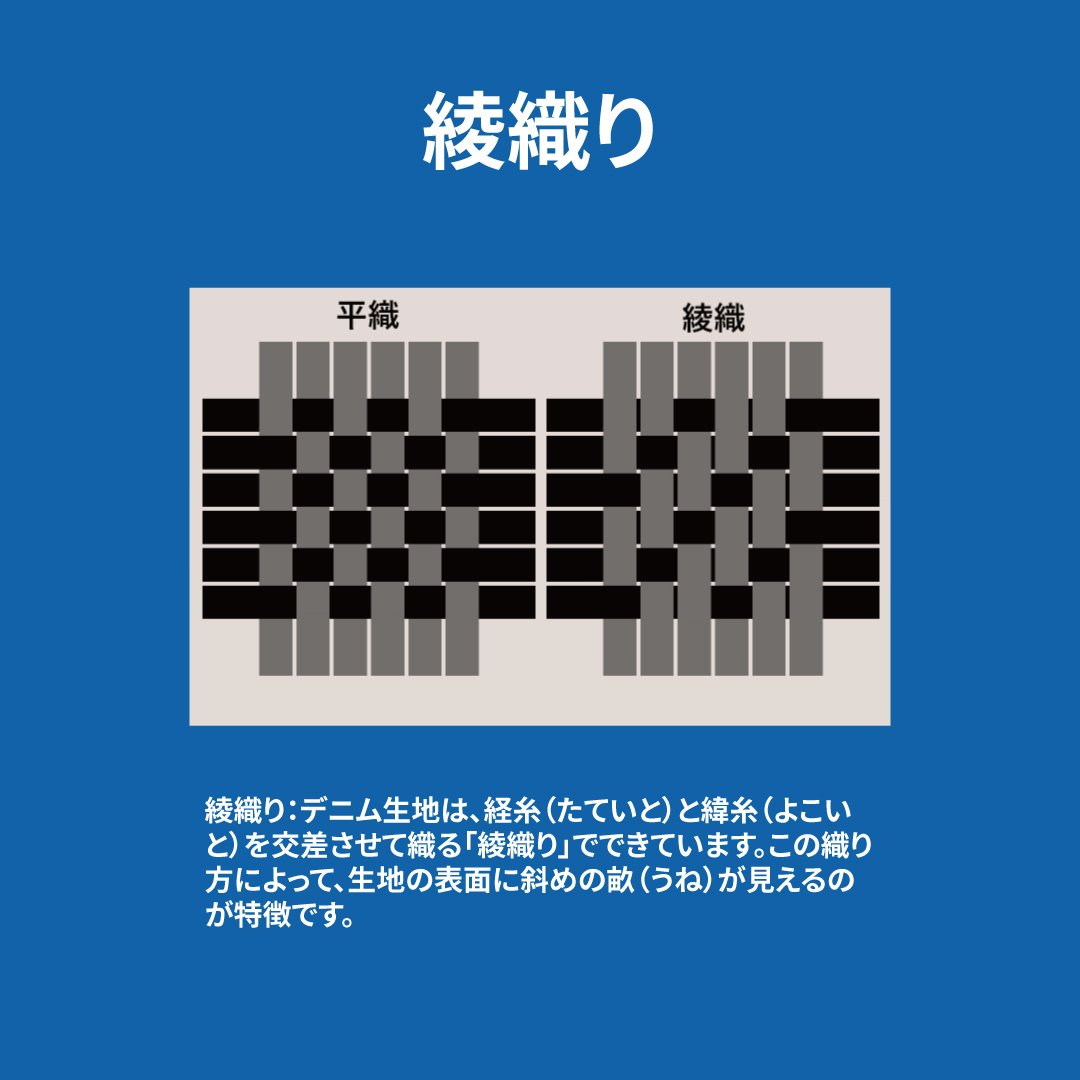

👖綾織り(ツイル)

デニムは、経糸(たていと)に染色した糸を、緯糸(よこいと)に染色していない白い糸を使用して織る「綾織り」という方法でできています。この織り方によって、生地の表面に斜めの線(綾目)が浮かび上がるのが特徴です。綾織りは摩擦に強く、丈夫な生地となります。

また、綾織りには右綾と左綾があり、それぞれに特徴があります。

右綾: 右肩上がりに綾目が走る最も一般的な織り方。生地に硬さとハリが出やすく、色落ちが縦方向に現れやすいです。

左綾: 左肩上がりに綾目が走る織り方。右綾よりも生地が柔らかく、色が全体的に落ちやすいのが特徴です。

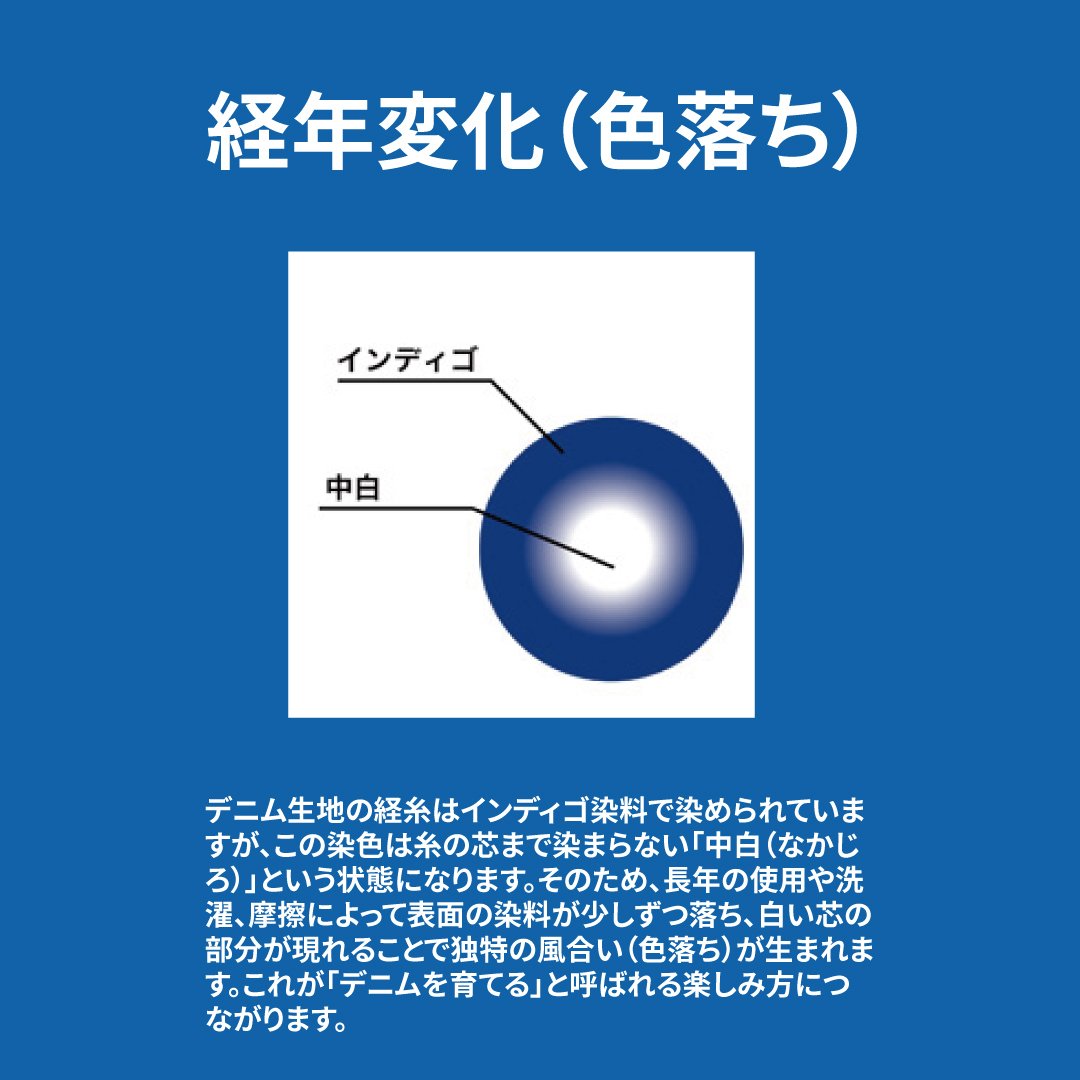

🎨色落ち(中白)

デニムの大きな魅力である色落ちは、「ロープ染色」という特殊な染色方法によって生まれます。この方法では、糸をロープ状に束ねてインディゴ染料に浸すことで、糸の表面だけが染まり、芯の部分が白いまま残ります。この状態を「中白(芯白)」と呼びます。ジーンズを履き込むことで、摩擦によって表面の染料が削られ、中の白い部分が徐々に現れるため、独特の風合いが生まれます。

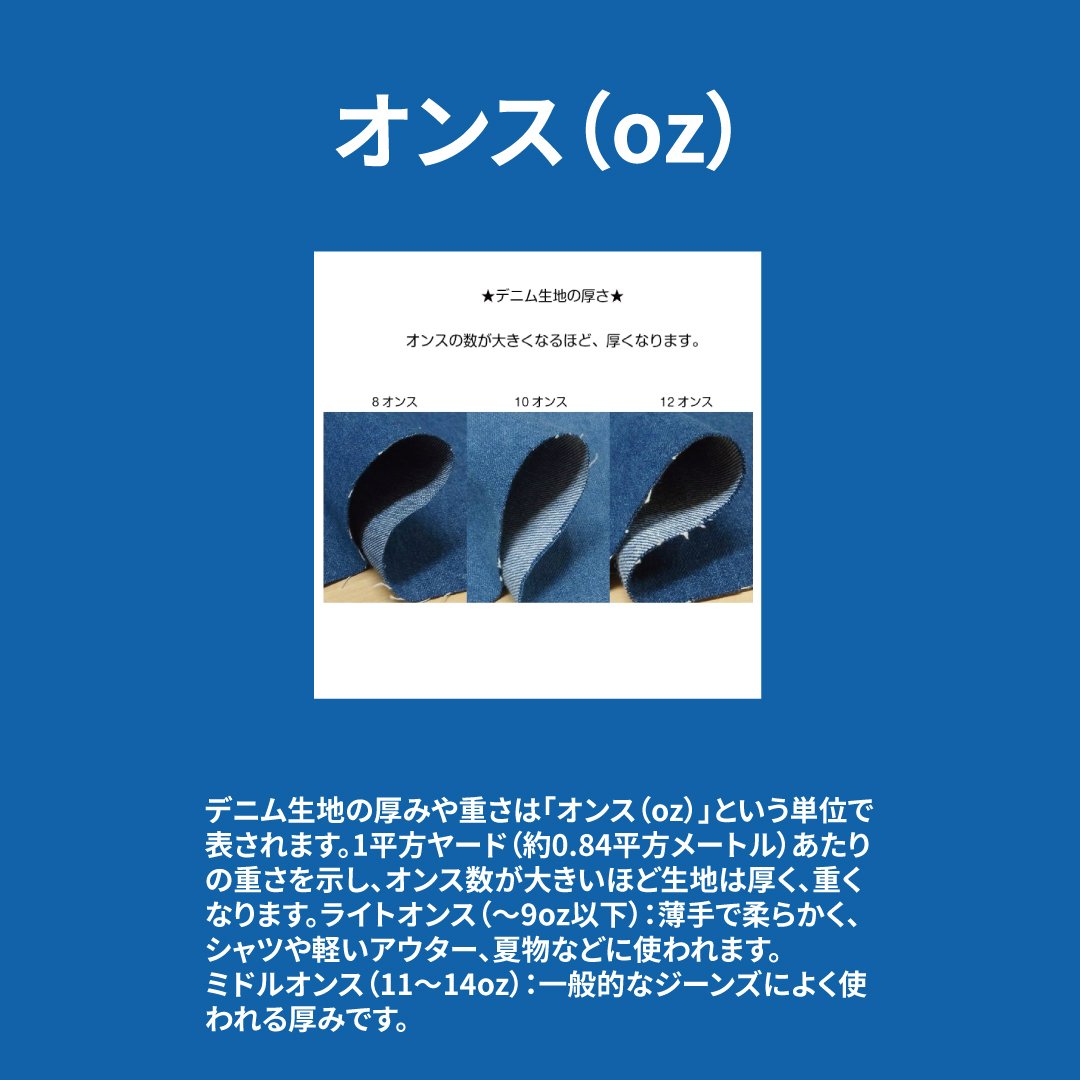

⚖️生地オンス(oz)

デニム生地の厚さや重さは「オンス(oz)」という単位で表されます。これは1平方ヤードあたりの生地の重さを示すもので、数字が大きいほど生地が重く、厚くなります。

一般的なジーンズは13~14オンスですが、用途によって様々なオンスのデニムが存在します。

ライトオンス(〜10oz): 薄手で柔らかく、夏用のジーンズやシャツなどに使われます。

レギュラーオンス(10〜15oz): 最も一般的な厚さで、程よい耐久性と色落ちを楽しめます。

ヘビーオンス(15oz〜): 非常に厚手で頑丈な生地。最初は硬いですが、穿き込むほどに体に馴染み、はっきりとしたアタリ(色落ち)が出やすいのが特徴です。

#デニム #ジーンズ #色落ち #綾織り #ヘビーオンス

———————————————

店舗情報

このブログを読んで、少しでも気になった方は、ぜひ一度、お店に遊びに来てくださいね。

皆さまのお越しを心よりお待ちしております!

[お店の名前]

BANNR

[お店の住所]

📮542-0083

大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目19−23 尾形ビル401

[営業時間]

🕰️13:00〜19:00

[定休日]

🛏️定休日: 火曜日、水曜日(臨時休業あり)